測定工具は物の寸法を測る道具ですが、木工や日曜大工には欠かせない工具の一つです。

材料や物の厚み、巾、長さ、奥行き、丸いものの外径、内径、角度など木工工作の作品の出来上がりの良し悪しを決める上で、測定という作業は非常に重要は工程の一つです。

したがって、物の寸法を測る場合は適切な道具と適切な計り方が必要となります。

測定工具には以下のようなものがあります。

直尺、折尺、巻尺(コンベックス)、さしがね、ノギス、スコヤ、留定規、レベルゲージ、パス、墨壺、水平器、ピッチゲージ、マイクロメーターなどがあります。

上記の中のさしがねについて、構造、用途、使い方についてご紹介します。

さしがねとは

「さしがね」は金尺、曲尺などその他呼び方はいくつか有りますが、ステンレス製、真鍮製が有ります。

大工さんが昔から使ってきた日本独特の物差しで、直線、直角、曲線だけでなく、さまざまな使い方が出来てたいへん便利な道具です。

表

裏

さしがねの用途

・工作物の測定、形状を決める。

・直線定規、直角定規として使う。

・工作物の入隅、出隅の直角をチェックする。

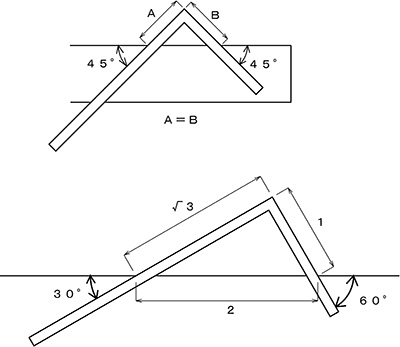

・傾斜角度を求める分度器として使う。

・湾曲させ、曲線定規として使う。

・裏目を使って、三角法の代用をする。

さしがねの構造

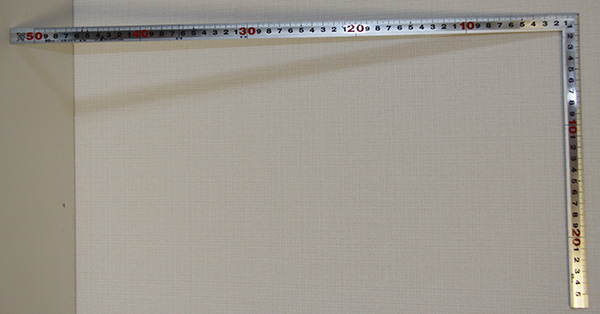

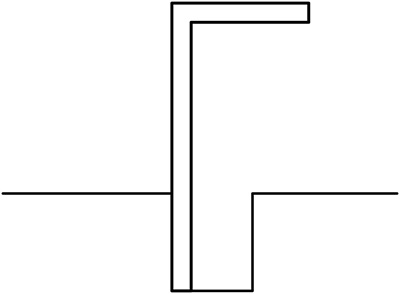

L字形の長いほうを長手(ながて)、短いほうを妻手(つまて)といい長手の長さは妻手の約2倍になっています。

寸法は、大工さんは尺、寸のものを使われいますが、木工では、cm、mmが使いやすいと思います。

私が使っているさしがねもcm、mm表示です。

さしがねには、表、裏があり、妻手が上になるように長手を持った時、妻手が右側になる面が表、妻手が左側になる面が裏となります。

目盛りは、表の外側には正規の目盛り(表目)が刻まれています。

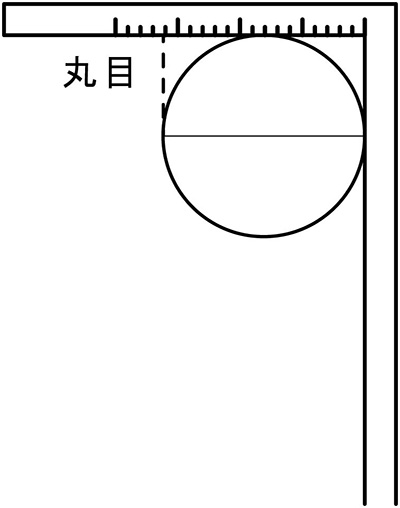

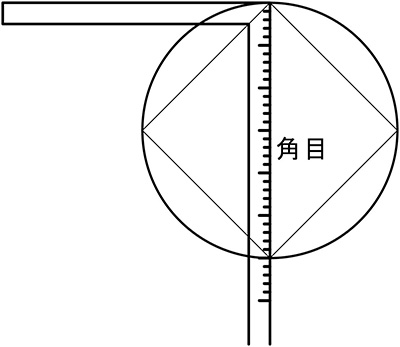

裏には妻手の外側には表目、内側には丸目(円周尺)、長手の外側には裏目(角目)が刻まれています。

さしがねによっては、丸目が長手の内側に刻まれているものも有ります。

また、長手の内側の端には表目が刻まれているものも有ります。

さしがねの使い方

(イ)平行線を引く

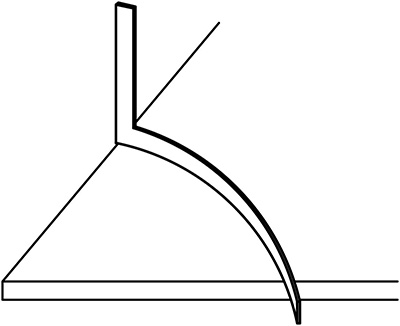

(ロ)曲線を引く

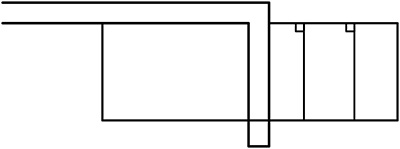

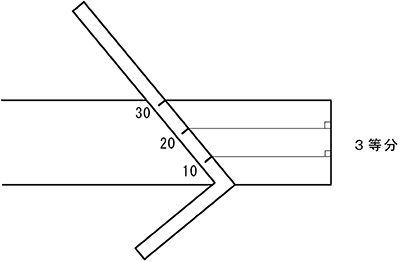

(ハ)板の巾を等分する

(ニ)角度を出す

(ホ)深さを計る

丸目

丸目は表目の3.141倍の単位が刻まれています。

すなわち正規の目盛りに円周率を掛けた目盛りとなっています。

したがって、円の直径を計ることによって円周の長さが分かります。

角目

角目は表目の1.414倍になっています。

すなわち√2倍となっていますので、円の直径を計ることによって内接する正方形の1辺の長さを知ることができます。

コメントを残す